【小畑川の野鳥観察会 報告】

■日時:2024年2月4日(日)9:00~12:00 ■天気:曇りのち晴れ

■コース:JR長岡京東口~小畑川右岸~古市橋~神足橋~犬川合流点~勝竜寺城公園~神足神社~JR長岡京東口

■参加者:32名(一般25名うち子ども4名 スタッフ7名)

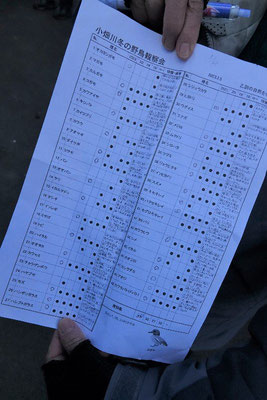

■確認種

マガモ、カルガモ、コガモ、カワアイサ、キジバト、カイツブリ、カワウ、アオサギ、コサギ、イソシギ、トビ、カワセミ、ハヤブサ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒヨドリ、メジロ、キレンジャク、ツグミ、ジョウビタキ、イソヒヨドリ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、アオジ、カワラバト(ドバト) 合計:29種 他:ヌートリア(1)

■観察会の状況

・朝方に降っていた雨で天候が心配されたが、徐々に晴れてきて風も弱くそれほど寒くはなかった。

・例年よりカモやサギの個体数が少なかった。川の水がかなり少ないことと、暖冬の影響で鳥たちが十分に南下していないのかもしれない。それでもカワアイサやカイツブリ、キレンジャクなど、これまで出現の少なかった鳥も見ることができ、確認種数は29種とほぼ例年と同じであった。

・車の通行量が多い道では声をかけ合い、無事に終了することが出来た。

■感想

・例年に比べ白サギなど大物がいなかった。カワセミが今年はじめて見た。きれい!水が少なく小魚も少ないのでは!温暖化か?(Oさん)

・自然観察には興味があり、説明も聞けて楽しかったです。次回参加することがあれば、本を持参するなどして楽しみたい。ありがとうございました。(Iさん)

・いつも何げなく見ていた風景の中に、いろいろな種類の鳥を見つけ、名前やその特徴を教えてもらえてすごく楽しかった。みな同じに見えていたものが、それぞれ個性があることをあらためて認識した。美しいセキレイを見ることができてうれしかったです。お世話になりありがとうございました。(Tさん)

・前回カワセミが魚を捉える場面を見、今回も美しい姿を見ることが出来ました。数回参加してもなかなか飛んでいる様子で識別することは出来ません。楽しく歩いています。今回カワラヒワを見ることが出来、ヒワ色を感じて嬉しかったです。(Hさん)

・今年は親子三代で参加しました。たくさんの鳥が見られてよかったです。(無記名)

・今日は鳥のことをいろいろとおしえてくださりありがとうございました。とても楽しかったです。カワセミの写真とれなかったのは、くやしかったです。(+カイツブリとカワアイサのイラスト、Yさん)

・初めて見るのもたくさんあったのですが、カワセミがきれいで一番印象に残りました。みんなかわいくてきれいでした。(Iさん)

・身近にこんなに多くの種類の野鳥がいるとは知らなかった。カワセミが見られてよかった。(平さん)

・カワラヒワやカワセミなど、私がすんでいる地域にはいないので、見れてうれしかったです。カワアイサなどもみれてよかったです。また、車とかではなく歩くので健康にもいいなて思いました。(Bさん)

・種類が多く楽しかった。メインで説明していただくインストラクターがほしかった。マイクをつけておいてほしい。(Oさん)

・久しぶりのバードウォッチングに参加しました。たくさんのなつかしい鳥に会えて感無量。(Tさん)

・メジロがまるまるとしていてかわいかったです。(Yさん)

・鳥がいるという感じでしか見たことがなかったけど、色々な名前を初めて知りました。宮沢賢治の「やまなし」にでてきたカワセミが本の中から出てきたようで印象に残りました。(Yさん)

・前回は雨で中止になり、今回初めて参加させていただきました。お天気もよく歩くだけで気持ちよかったです。いろいろな鳥が見られ、名前もおしえていただき、よい体験でした。写真をとるのがむつかしいです。また、参加したいと思います。(Fさん)

・身近な小畑川に、色々な鳥がいることに気がつきました。散歩しているときは肉眼もよく見えなかったが、双眼鏡やスコープで見ると、こんな顔をしていて、こんな目で、こんな色で・・と、とても親しみがわき愛らしく感じました。宝石と言われるカワセミは、長い間じっと枝にとまっていたので、じっくり見れてうれしかったです。ハクセキレイ、キセキレイ、セグロセキレイ、セキレイがみれました。ありがとうございました。(Mさん)

(鳥の写真提供:中川さん)上段:カワセミ、下段ジョウビタキ、イソヒヨドリ、セグロセキレイ

【活動報告:丹下】

【活動報告】小畑川野鳥観察会

■日時:2023年2月5日(日) 9:00~12:00

■場所:JR長岡京駅東口~小畑川右岸~古市橋~神足橋~犬川の合流点~勝竜寺城公園~JR長岡京駅

コロナの影響があって、3年ぶりに開催できました。

カモ、サギ、セキレイなど30種類の鳥が見られました。大きなねずみヌートリアも見ました。犬川の土手には一足早くセイヨウカラシナが咲き始めていました。

鳥に詳しい小学生~高校生の参加が多く、とても熱心に観察していました。(報告:古澤)

■参加者:21人(うち中高生3人、小学生3人)

■スタッフ:西村、深瀬、中川、小野田、大久保夫妻、古澤

■参加者の感想:

🐤ジョウビタキをじっくり見れました。オレンジ色のおなかがかわいかったです。「水浴びをしているのを初めて見た」とベテランの方が言っているのを聞き、貴重なものが見れたんだとうれしく思いました。鳥とは違いますが、勝竜寺城公園に初めて行けてよかったです。(向日市 Bさん)

🐤天気も良く、とても気持ちのいい観察会でした。望遠鏡を見せてもらって、ジョウビタキ、キセキレイがきれいで感激しました。(宇陀市 Yさん)

🐤いろいろな鳥がいることがわかった。非常に勉強になりました。ゆっくり自然をめでるのもいいと思いました。(向日市 Iさん)

🐤3回目の参加。わかりやすく、説明もよく、参加してよかった。来年もまた参加したい。(長岡京市 Nさん)

🐤たくさんのとりをみれてよかった、ありがとうございました。(9歳 Iさん)

■見つけた野鳥

イカル、イカルチドリ、オオタカ、オオバン、カシラダカ、カルガモ、カワセミ、カワラヒワ、キジバト、コガモ、ジョウビタキ、スズメ、ダイサギ、ツグミ、ハシブトガラス、ヒヨドリなど。※ヌートリア

野鳥観察グループがセンス長岡京の取材を受けました 2022.3

~多くの方が野鳥や身近な自然に興味を持つきっかけに~ 野鳥観察会を長年継続

先月2月6日に、”センス長岡京”からバードウォッチングについて取材を受けました。

”センス長岡京”は、長岡京市のサブサイトで、町の魅力を発信しているサイトです。

2月6日は小畑川野鳥観察会を実施する予定でしたが、蔓延防止措置が発せられたため中止となりました。

センス長岡京の方には、この観察会に同行して取材を受けていただく予定にしていました。

しかし観察会を中止せざるをえなくなったものの、原稿締め切りに期限があることから、両者合意の上で取材をしていただくことにしました。

2時間ほど小畑川の短い範囲で鳥を探しながら取材を受けました。

その取材の様子がセンス長岡京のサイトに3月4日から掲載された旨、連絡をいただきましたので転送させていただきます。下記URLよりご覧いただきますようお願いいたします。

蔓延防止措置の再延長が決定になりました。なんとか3月中に解除されることを祈るばかりです。

https://sense-nagaokakyo.city.nagaokakyo.lg.jp/

(報告:丹下)

【活動報告】2021.10.16 天王山定例調査(野鳥調査グループ)

今回の最優占種は、メジロでした。何度か大きな群れに出会いました。

この時期らしい鳥としては、チゴハヤブサとツミ各1羽の渡りが見れました。

冬鳥の確認は、まだありませんでした。

外来種のソウシチョウが増えてきているようで、気になります。

次回は、12月11日(土)8:00~ 、予備日:18日(土)です。

余談ですが、9月25日に天王山酒解神社南側の伐採跡地で、1日だけタカの渡りを観察してみました。

9:30~14:00 晴れ 風:南東 風力:3

ハチクマ(59)、サシバ(38)、ツミ(5)、ノスリ(2)、オオタカ(1)でした。

サシバは西へ。ハチクマは西北西へ渡る個体が多かったです。

山頂よりは視界が広く、時々低く出現し、それなりに楽しめました。(報告:丹下)

※過去の調査の結果は、「調査保護」のページをご覧ください。

小畑川の野鳥観察 2月

🐦冬の自然観察会 小畑川の野鳥観察を行いました。 2020/2/2(日)

■日時:2020年2月2日(日)9時~12時 (JR長岡京東口9時集合)

■コース:JR長岡京駅東口→小畑川→犬川合流点→勝竜寺城公園→神足神社→JR長岡京駅東口

■参加者数:18名、スタッフ6名

■確認種

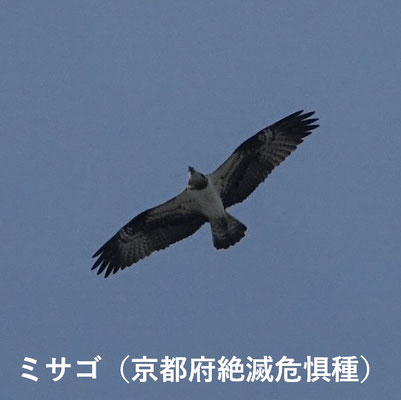

カルガモ、コガモ、カワアイサ、キジバト、カイツブリ、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、イソシギ、ミサゴ、トビ、カワセミ、ハヤブサ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、シロハラ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、シメ、イカル、アオジ、カワラバ

合計:33種 ※太字は当観察会で初めての確認

(ミサゴ、ハヤブサは京都府絶滅危惧種)

■観察会の状況

・晴天で風も弱く、それほど寒くはなく、絶好の探鳥会日和でした。

・暖冬の影響のため各地で冬鳥が少ないといわれていて、小畑川でもカモ類や小鳥の個体数は少なめでしたが、これまで確認のなかった、カワアイサやカイツブリ、ミサゴが出現し、見るのが初めてという人も多かったです。また、カワセミが魚(オイカワ?)を捕らえ呑み込むところや、最後の鳥合わせをしているときに田村さんが、muRataのビルの看板にハヤブサがとまっているのを見つけてくれて、みんなが大騒ぎになったりと十分に楽しめた探鳥会になりました。川原ではカヤネズミの巣も見られました。

(報告:丹下研也、写真:中川光博)